تستند إحدى النظريات إلى دور التغير المناخي . فبين نحو 115,000 و11,700 عام مضت، سيطر العصر الجليدي الأخير على الأرض بأجوائه الباردة وتمدّد الأغطية الجليدية القطبية. غير أنّ المناخ أخذ يزداد دفئًا بعد 11,700 عام تقريبًا، ودخلنا في حقبة الهولوسين، التي بدت مواتية أكثر لزراعة النباتات. ومع ذلك، كان البشر – بصورة ما – قد عاشوا بالفعل فترات دفء سابقة استمرت آلاف السنين، دون أن تظهر لديهم الزراعة وقتها. ولهذا، يعترض من يرفضون حصر التفسير في التغير المناخي وحده، معتبرين أنّ أسبابًا أخرى قد أسهمت في انتشار فكرة الزراعة.

التوقيتات الفعلية لهذه الفترات الباردة والدافئة متشابكة للغاية ، لأنها لم تكن متماثلة في جميع القارات. باختصار شديد ، هذا ما حدث :

• العصر الجليدي: منذ 390,000 إلى 340,000 سنة

• العصر البيني الجليدي: منذ 340,000 إلى 320,000 سنة

• العصر الجليدي: منذ 320,000 إلى 250,000 سنة

• العصر البيني الجليدي: منذ 250,000 إلى 195,000 سنة

• العصر الجليدي قبل الأخير: منذ 195,000 إلى 130,000 سنة

• العصر البيني الجليدي الأخير، المعروف أيضًا باسم العصر الإيمياني: منذ 130,000 إلى 115,000 سنة

• العصر الجليدي الأخير: منذ 115,000 إلى11,700 سنة

• العصر الهولوسيني البيني الجليدي: منذ 11,700 سنة حتى الوقت الحاضر

هذا يعني أن جنسنا البشري موجود منذ ثلاث فترات جليدية بينية على الأقل - وربما أربع، إذا تبيّن أننا أكبر سنًا بقليل مما يوحي به السجل الأحفوري الحالي الناقص للغاية . ولكن إذا كانت الفترات الجليدية بينية مثاليةً جدًا لتطوير الزراعة ، فلماذا لم يبتكرها البشر في أيٍّ من فترات الدفء السابقة التي مررنا بها؟ لا جدوى من القول إن الفترة الجليدية بينية الأخيرة لم تكن طويلة ، لأنها كانت لا تزال 15,000 عام - أي أطول من العصر الهولوسيني بأكمله حتى الآن.

يفترض اتجاهٌ آخر أنّ ندرة الغذاء أو نضوب الموارد قد دفع المجتمعات نحو الزراعة . ربّما سبّب الصيد المفرط تناقص أعداد الحيوانات ، أو وجد الناس أنّ موارد الطبيعة لم تعد كافية لإطعام التجمعات السكانية التي كانت آخذة في التزايد. ورغم ذلك ، فإنّ الدلائل على الضغط السكاني قبل نشوء الزراعة ما تزال محدودة ومتفاوتة ؛ إذ تُظهر بعض المناطق تراجعًا في أعداد السكان قبل بدء الزراعة ، ما يلقي بظلال من الشكّ على هذا التفسير البسيط.

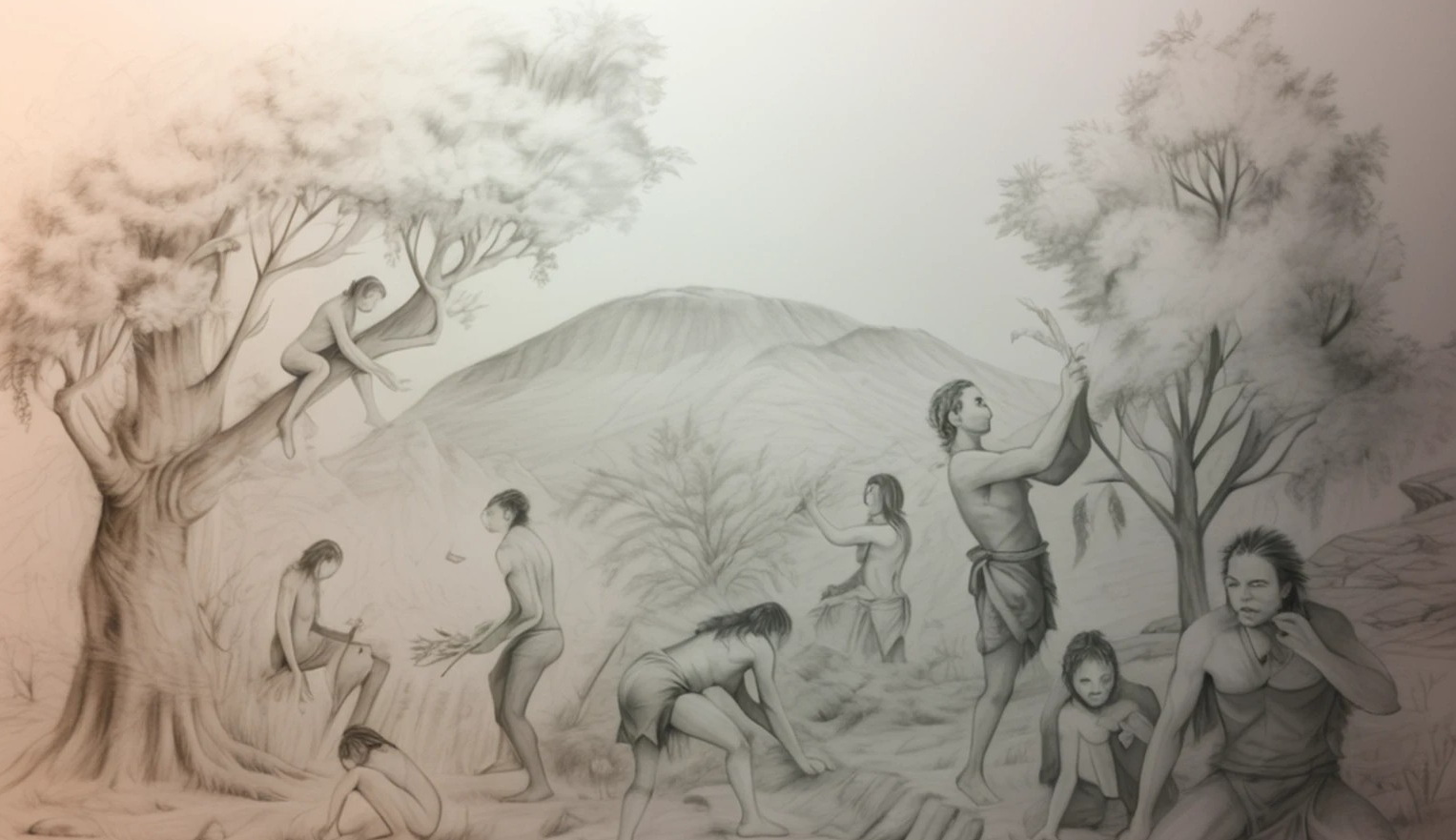

في السنوات الأخيرة ، ازداد الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والسياسية التي ربما شجّعت المجتمعات على الزراعة ، مثل بروز مفهوم الملكية الفردية وضعف أسلوب العيش الجماعي . ووفقًا لهذا الطرح ، تحوّلت بعض المجتمعات إلى الزراعة سعيًا لضمان سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء ، وتقليل الاعتماد على المجموعات. وتتوافق هذه الفكرة مع أدلّة تشير إلى أنّ بعض المجموعات البشرية مارست “شبه الزراعة” لآلاف السنين ، عبر زراعة محاصيل محدودة مع الاستمرار في الاعتماد على الصيد وجمع الثمار كمصدر أساسي للغذاء . كما يُعتقد أنّ استئناس الكلاب – لغرض الصيد المشترك ربما – سبق نشأة الزراعة المكثّفة . لكن يبدو أنّ بعض المجتمعات لاحقًا قامت بتعزيز دور زراعة المحاصيل تدريجيًا ، وتقليل اعتمادها على الصيد وقطف الثمار، الأمر الذي أرسى دعائم الزراعة الشاملة.

وعلى الرغم من تعدد هذه النظريات ، ما زال من غير الواضح تمامًا لماذا تحوّلت مجتمعات منعزلة جغرافيًا إلى نمط زراعة المحاصيل في التوقيت ذاته تقريبًا . يفترض بعض الخبراء وجود مجموعة من القدرات الإدراكية أو الاجتماعية التي ميّزت Homo sapiens – وربما شاركته فيها فصائل بشرية أخرى قريبة – وقد يكون ذلك أرسى الأسس الأولية لتدجين النباتات. ونجد دلائل مثيرة على استخدام إنسان النياندرتال للنباتات الطبية والأعشاب المنكّهة ، بل وقيامه بعمليات إزالة الغابات في أوروبا لتوسيع مساحة الأراضي المكشوفة ، وكلها تشير إلى احتمال وجود ممارسات زراعية بدائية ، وإن لم تتخذ شكلًا منتظمًا واضحًا .

باختصار، يمكن القول إنّ تغيّر المناخ وشحّ الموارد وتطور الأنظمة الاجتماعية والسياسية قد تضافرت جميعًا لدفع البشر نحو تبنّي الزراعة على نطاق واسع . ومع ذلك، يظل تزامن هذا الانتقال في بقاع متباعدة من العالم أحد أبرز الألغاز في تاريخ تطورنا . إنّ فهم السياقات التي أدّت إلى هذا التحول يساعدنا على معرفة أعمق بأوجه التفاعل المعقد بين البيئة والمجتمع والابتكار البشري على مرّ آلاف السنين.

المصدر: